春秋读书会山西历史文化探寻小组举办2025年下半年第三次读书活动

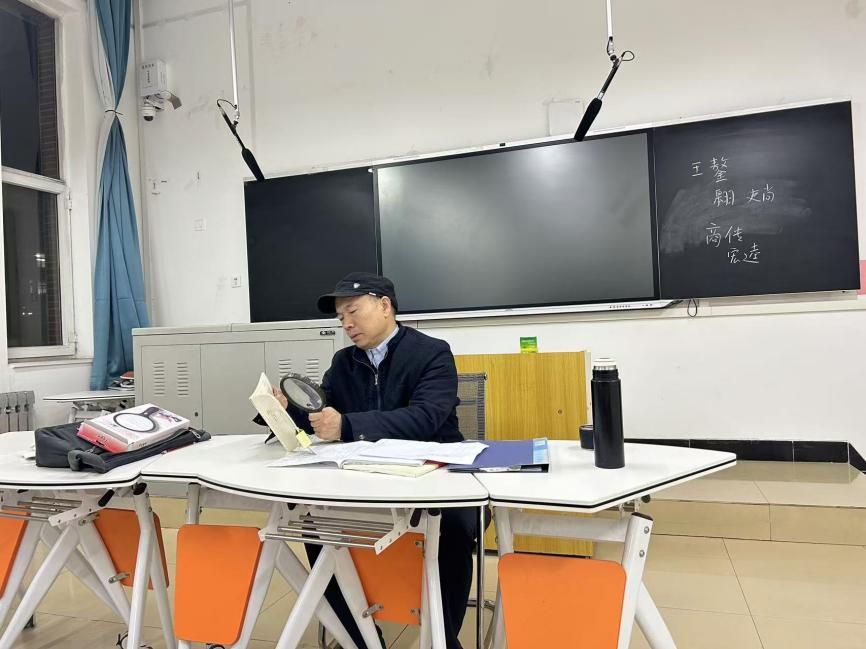

2025年9月16日20:30,历史与旅游文化学院春秋读书会山西历史文化探寻小组在刘宝峰老师的带领下于学院楼资料室开展了2025年下半年第三次读书活动。

本次读书活动继续上次《鬼子母图像研究:经典、图像与历史》第四章第七节鬼子母图像的讨论内容。读书会伊始,刘老师首先补充了阅读《鬼子母图像研究》的原因是鬼子母与水陆法会密切相关,是水陆法会的标配,了解鬼子母有利于我们更加了解水陆法会相关的文化;接下来,主要讨论了“鬼王驮小儿图”的起源发展,通过联系并对照《道子墨宝》中雷部诸神图像与佛教鬼子母相关形象,得出宋元时期佛教与道教文化融合与对立的现象,如《道子墨宝》第19开中“飞捷张天君与主雷邓天君”的图像中展现的有翅、鹰喙的形象与鬼子母中特殊夜叉的形象完全一样;在“十王审案”的一个画面中,画家将佛教的鬼子母神表现为收到鞭打的地狱鬼怪,这两组对照体现了在壁画文化之中,佛道融合斗争繁衍变化出不同的鬼子母形象;紧接着简明讨论了“怀抱一小儿的鬼子母”“鬼子母与夜叉的组合”等形象,在讨论“鬼子母与散脂大将”这一形象时,解释了鬼子母在中国被民间自发本土化的过程,是人类伦理关系在神灵中的重要体现;最后简述了“鬼子母以手抚儿头图像”与“四臂鬼子母像”,以白姐圣妃为例展现了佛道文化与少数民族文化融合混杂从而推进鬼子母形象的演变,以及四臂鬼子母“多面、多臂、多手”形象所体现的佛教密教神灵形象。

本次读书活动令我们受益匪浅,期待下一次读书活动!

(文/2301 裴婧彤)

春秋读书会左传组举办2025年下半年第二次读书活动

2025年9月20日9:00,历史与旅游文化学院春秋读书会左传组在谢耀亭老师的带领下于晋学研究中心开展了2025年下半年第二次读书活动。

在本次读书会中,成员们聚焦《左传·郑伯克段于鄢》的经典叙事。大家深入剖析郑庄公与共叔段的权力博弈,以及颍考叔“纯孝”促成母子和解的情节。从历史维度看,这则故事展现了春秋时期宗法制度下的伦理挣扎与政治权谋;从文学角度,其“春秋笔法”的微言大义,如“郑伯克段于鄢”中对双方行为的定性,让我们领悟到古籍叙事的精妙。启发我们在看待历史人物时,需结合时代背景辩证分析,同时体会经典文本中道德评判与叙事艺术的融合。

围绕“周郑交恶”的篇章,读书会成员们展开热烈讨论。这段历史标志着周王室权威的进一步衰落,郑庄公与周平王的权力冲突,以及后续“取成周之禾”等事件,清晰呈现了春秋初期礼崩乐坏的趋势。通过梳理周、郑两国的外交与军事互动,我们认识到政治利益在国际关系中的核心作用,也反思了“信不由中”的诚信议题在古今外交中的价值。启发我们以史为鉴,理解权力格局变迁的规律,同时重视人际交往中“由衷守信”的原则。

本次读书会对隐公时期的礼制内容进行了深入挖掘。从鲁隐公的丧葬礼节到诸侯会盟的仪轨,文本中对春秋礼制的细节记载,为我们还原了当时的社会规范。成员们对比了《左传》与《公羊传》《穀梁传》对同一事件的不同阐释,探讨了礼制在维护社会秩序中的作用,以及其随时代变迁的适应性。启发我们思考传统文化中礼仪制度的当代意义,如何在现代社会中传承其精神内核的同时摒弃不合时宜的形式。

期待下一次读书活动!

(文/2401 焦雅婷)

春秋读书会长城史组举办2025年下半年第一次读书活动

2025年9月20日下午3点,历史与旅游文化学院春秋读书会长城史组在韩帅老师的带领下于5103教室开展了2025年下半年第一次读书活动。

本次读书会所读的档案为《兵部尚书梁廷栋等为永宁一带夷人逼近京陵事题行稿》,选自《中国明朝档案总汇》。

该档案记载,崇祯三年六月十一日,据夜不收徐四报称,敖目台吉等人都从东边回来到曹家寨住下以此要赏。敖目台吉将精兵留下,吩咐那些散夷到各口住下等他。徐四遣通丁多次审问散夷敖目台吉情况,他们并不说实话,徐四将此报给参将。参将认为,敖目台吉性情桀骜,如今他又投靠努尔哈赤,势必联合努尔哈赤对明不利。他要求郭秉忠等人要一面用吃食等安抚,一面整饬军队设防,后他把消息报告给道。道臣认为应一面整顿兵马,一面差通事打探确切情报并报给宣大总督,总督认为敖目勾结努尔哈赤乃永宁一代大患,必须加紧打探消息并不时报回。二十日据该道报告敖目台吉部下有约三百余骑带夷帐和牛羊从喜峰口回到边外宝山寺下住下,他们如今的帐篷与牛羊比以前多了很多。又据守备郭秉忠报敖目先遣四五百散夷住牧各口,大队人马随后到,守备恐敖目部落中参杂东夷,不得不防。各官要及时遣哨探并及时报回道,道臣呈报宣大总督。总督给予意见并上呈兵部,兵部认为应积极防备,准确打听情报。六月二十七日奉圣旨备防夷人并积极侦察。

在本次读书会中,韩帅老师注重句读与繁简字转换,通过带领我们阅读史料,让我们进一步了解到了当时明代边防状况和情报收集与传达方式。

本次读书会圆满结束,期待下一次活动的举行!

(文/2307 孙佳甜)

春秋读书会明史组举办2025年下半年第一次读书活动

2025年9月20日18:30,历史与旅游文化学院春秋读书会明史组在张祥明老师的带领下于5103开展了2025年下半年第一次读书活动。

本次读书会,老师为我们讲解了《玉堂丛语》的《科目》这一卷的相关知识,对于我们了解明代历史有很大的帮助。

南宋乾道年间,单尚书的生母(膝氏)改嫁到耿家,生下了侍郎耿延年。待她去世后,尚书与侍郎争相安葬母亲,事情传到朝廷,宋孝宗裁定:“二人不必争执,朕来为她操办葬礼。”此事一度传为美谈。

明朝永乐年间,长乐人马某娶妾生育儿子马铎后,因正妻嫉妒不容,将妾室送至同乡李氏家中。当时李氏已有身孕,尚未生产,便为妾室所生之子取名“李马”(后改名为李骐)。后来李马考中永乐壬辰年(1412年)状元,而李氏亲生之子亦中得永乐戊戌年(1418年)状元。一母所生之子皆中状元,可称得上旷古奇闻。

在这一次读书会中,张老师主要讲解了明代科举及第的士子,根据《科目》这一卷的记载,了解到明代的状元有吴宽、谢迁、罗洪先等人。这一部分的内容,对于我们研究明代的科举与官员的事迹有很大的帮助。

期待下一次读书活动!

(文/2304 赵景元)

春秋读书会佛教史组举办2025年下半年第一次读书活动

2025年9月20日19:00,历史与旅游文化学院春秋读书会佛教史组在杨学勇老师的带领下于腾讯会议开展了2025年下半年第一次读书活动。

在本次读书会中,杨学勇老师带领大家继续阅读《续高僧传》卷第二十一,本次阅读主要涉及释僧伦,释静之,释智岩等僧人的传记。

释僧伦,卫州汲人,出身官宦世家,其出生伴有梵僧示现、二幡护持、异香等异兆,且自五岁起常能见白光满屋。他9岁于云门寺出家,16岁因周武平齐流离,研学四念处与《法华经》;23岁受具足戒,后听经时现五色光,与众人同见。他曾入黑山太行诸山修行二十余年,大业末因战乱领门人至卫州隆善寺,后又入太行抱犊山传法,使山路成蹊。贞观四年应请下山弘戒,贞观二十三年五月十三日示寂,享年85岁,殡殓时天现无云细雨之异。释昙伦十三岁出家便展露超凡悟性,以“不见心相何所系”回应师父禅理,令众人惊叹。他不拘泥于传统修行方式,一心追求离念境界,日常中常于行住坐卧间入定,送钵途中亦能持钵不倾。面对义学论士的诘难,他以般若妙理令三国论首粲法师叹服。武德末年,他病重时坦然面对生死,一句“此苦亦空”道尽对佛法的深刻领悟。

释静之,雍州高陵人,父母因祈观音得子,他自幼修阿弥陀观,后为报父恩出家,潜心研习经律与禅观,曾隐于多地修行,感召百余人追随,还凭观行力化解自身病痛与危难,著有观门典籍,显庆五年右胁圆寂,享年五十七。

高僧们以坚定信仰面对人生起伏,坚守修行、弘法传善,更以德行感众,启示我们要持向善之心、践行自身使命,不惧困境。

本学期佛经故事组第一次读书会圆满完成,期待本学期在杨老师的带领下,我们继续阅读,继续进步。

(文/2303 张仪薇)

春秋读书会国史大纲组举办2025年下半年第一次读书活动

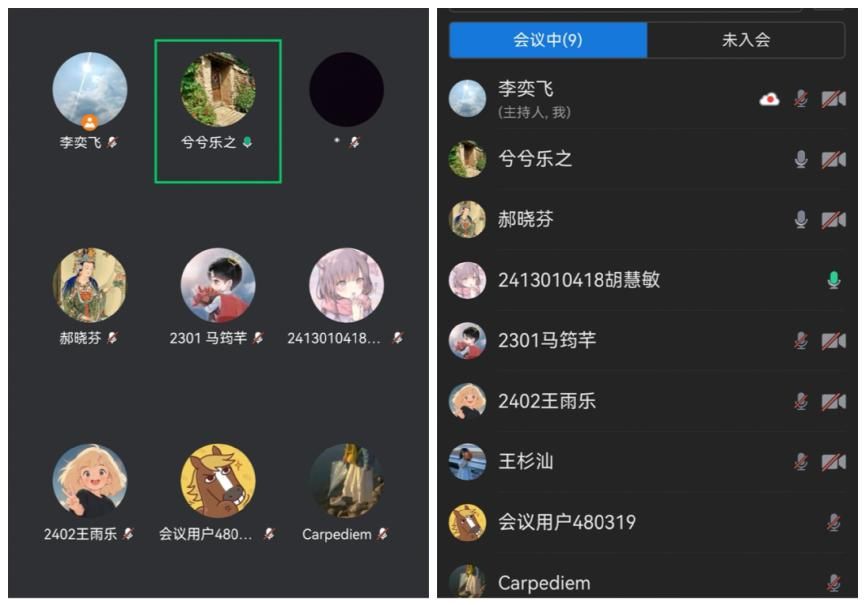

2025年9月21日10:00,历史与旅游文化学院春秋读书会国史大纲组在张焕君老师的带领下于线上开展了2025年下半年第一次读书活动。

本次读书会,张老师带领同学们阅读了《国史大纲》第五章第二节从宗法封建到新军国之种种变迁的前半部分内容。

读书会伊始,张老师带领同学们对上一节所讲的战国年历及分期内容进行复习,讲到从魏文侯、武侯时期一直到秦灭六国时期,在上一节中呈现的更多是政治表象层面,而本节从宗法封建到新军国之种种变迁则更侧重于深层次的制度变革,郡县制建立、井田制废除、农民军队兴起、大都市和工商业的发展等等都是本节的重点,是战国时期的特有现象。

“宗法封建”是对西周政治的基本概述,二者一表一里,让宗法血缘与封建土地联系在一起。而战国时期之所以称之为“新军国”则在于其战争规模的扩大与持续时间的延长,不同于春秋时期一国出征八百乘、战斗持续数日就是一场大战,其成本消耗相对较低。战国时期的战争,比如长平之战,秦赵双方参与的军队都达到数十万且以步兵为主,战线延长,持续数月,乃至数年才决出胜负,是一场旷日持久且消耗国力极大的战役。

钱穆先生在本节首先介绍的是郡县制之推行,即政府直辖下的郡县代替了贵族世袭的采地。春秋时已经出现郡县制,晋国自曲沃簒弑和骊姬之乱以来,公族衰微,而兼并土地日益广阔,因而推行县制,由君主进行封赏。卿大夫势力崛起后,更是直接分公族之邑为县,令各族子弟主管,直到三家分晋后即成为新的郡县国家。此外钱穆先生还举了楚设陈县、郑国屈从楚国,愿成为楚国治下小县等示例证明春秋时各国已有县的设置。早期县的规模大于郡,郡作为军事边区,在兼并战争中得以不断扩大,而县处在内部,遂逐渐被分割细化。

郡县政令受制于中央,郡县守令不世袭,以实际政绩作为进退任免的标准,实质是贵族特权阶层对中央权力分化的衰弱与官僚政治的奠基。宗法封建时代的君权无法超出于宗族集团,君位废立常取决于卿、大夫之公意,最典型的是鲁国的三桓之于鲁国国君。而郡县制国家君权逐渐脱离亲属关系,游宦势力对此功不可没,大学者及其弟子、庶孽公子及先世仕宦、资产中人以上者、贫士、下贱吏臣等参与国家政权,他们之间没有任何血缘关系且包括社会各个阶层,唯一的负责对象就是君主,因此造成了贵族地位下降、世臣消灭、君权转向尊贵的现象。老师生动的将之讲述为“血”而优则仕与“学”而优则仕的对撞,前者毫无意外的被历史的车轮轧的粉碎。其残余则作为人性部分融入人才选拔的制度中去。例如刘邦建立汉朝到文景之治时期所任用者多为开国元勋及其后代,直到汉武帝时,开疆拓土,急需人才,因而进行察举制,确定了选拔人才的国家标准,如对品行、才能的要求。之后的九品中正制、科举制等等都有一套适配于当时朝代的人才标准。但不可否认的是,诸如荫庇制之类依靠血缘关系任命官员的现象在历朝历代仍是存在的。

随之郡县制度而出现的还有军民的渐趋分治,具体体现则为官员职能的专业化与君主权力的集中。宗法封建时代的贵族们总是“出将入相”,文武职位并无严格区分,例如晋国六卿,几乎是轮流或同时担任上、中、下军的帅佐,视具体战况而定。待战争结束,回到朝堂,就又成为执政者。战国时代的战争规模巨大并且旷日持久,后勤等事务更加细致繁琐,而且兵行诡道,需要专门学习才能够成为合格的军队统领者,相应的治理民事也是如此。所以当魏国攻灭中山国后,随即撤回了军队统帅乐羊,任命李悝治理当地民政。而魏文侯则在战后警示因战功而骄傲的乐羊,对方深刻反省,知晓自己能够得胜的关键在于君主的信任和支持,则在另一方面体现了魏文侯御下之术,可作为君权强化的外在体现。

食禄制的出现在于郡县制度下是不给予臣子封邑的,而是直接给予官吏俸禄。钱穆先生在书中举魏成子食禄千钟作为示例,属于有职者。之后又讲到当时养贤制度,魏文侯尊子夏为师,与段干木、田子方为友,其虽不任职,但也接受国家的供养。其顶峰是齐国稷下学宫设立,学者们享受大夫俸禄,却不担任具体职务,著书立言、教学辩论就是日常活动,百家争鸣盛况与其有关。还有以养贤而闻名的战国四公子和吕不韦,号称门客三千,他们在各自国家都担任要职,供养门客一方面是突出自己贤明,另一方面则是依靠门客为自己出谋划策、处理事务。门客素质不等,既有德高望重的名士,也有“鸡鸣狗盗”之徒。

井田制的废弃是郡县制国家在经济生产方面的变革,古者方百里即可谓大国,也就是边疆各百里长,大约两千五百平方公里,相当于如今一县之地。极端情况下,全为平原,不造建筑,进行耕种也不过万井,九百万亩。钱穆先生说那时封侯者所拥有的土地如同近代一业主,是十分恰当的。等到分封采地取消,直属于国家的耕地扩大,平整的大块的农田逐渐成为生产常态。之前田地之间设有阡陌,作为区分各家土地的标志和通行的小路。出于国家强盛的需要,魏国在李悝的主持下进行变革,推行“尽地力之教”,是为井田制之废除,其后继典型者莫如商鞅,进行彻底的“废井田,开阡陌”,结合当时秦国耕战国策,使整个国家成为战争机器。钱穆先生还讲述了其他原因,包括人口的繁殖、耕器的进步、水利灌溉工程事业的发达等,并配有具体的阐释,如郑国子产治理田洫、孔子弟子司马耕字牛、郑国主持修渠等,不可谓不详细。

井田制被破坏的另一原因是税收方法的变革。最先的是公田制下的“助”法,即“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。”其呈现的是一种雇佣性质的生产分配。贵族拥有土地所有权,视土地和其上民众为私产,故特设农稷之官,颁布历法,教民耕种,而农民此时处于一种愚昧且无力脱离贵族生活的状态。之后是“履亩而税”,废除公田,直接向私田征税,按照田亩实际收成取一定比例。在随后的详细解释中钱穆先生提到了“贡”法与“彻”法,前者是就田亩数年产量中取中位数,作为税收定额,较为简单,后者则是确定比例十分之一,按当年收成进行税收,较为复杂。老师说十分之一是古代税额的总体基调,因此文景之治时,十五税一、三十税一被称为利民良政,而收取四成乃至六成的屯田制则被后世所批评。“履亩而税”所代表的是贵族阶层的腐化堕落与民众的日渐智慧和可独立生产,随之诞生的是土地的自由买卖和土地所有权的转移,兼并现象由此产生。

本次读书会张老师重点解释钱穆先生对于宗法封建到新军国的深层次制度变革的论述,战国之所以称为“新军国”特征在于其发动战争的规模、持续时间、参与人员等等与春秋时代的显著不同。深入挖掘,从政治层面郡县制度的施行,介绍了春秋时推行县制的雏形背景,郡县制对于君权的提升以及所奠基的早期官僚政治,分析了血缘关系对于国家人才选拔的影响,并举例后代察举制、九品中正制、科举制等进行对比。对于军民分治和食禄制的论述,老师深入分析书中所举示例人物之间关系,并结合时代背景进行补充,如对西河学派与早期法家形成、稷下学宫与百家争鸣产生、战国四公子与吕不韦为何托名门客三千以聚声望等等,内容十分生动且有趣。在论及经济生产方面变革,老师将井田制、“助”、“彻”、“贡”各法进行详细介绍,各法不同的适配背景都有论及,还从整个古代中国层面分析伴随履亩而税而产生的土地私有、土地兼并问题,一条线的引申,十分深入。令同学们受益匪浅。

期待下一次读书会的开展!

(文/2401 李奕飞)

春秋读书会HGIS & DH兴趣小组举办2025年下半年第二次学习交流活动

2025年9月21日下午3:00,历史与旅游文化学院春秋读书会HGIS & DH兴趣小组在王大宾老师的指导下于南区5105开展了2025年下半年第二次学习交流活动。

第一部分——ArgGIS与QGIS。QGIS(原称Quantum GIS)是一个开源桌面端地理信息系统(GIS)软件。ArgGIS、QGIS二者在添加、识别数据方面的利弊:ArgGIS有一个对外的接口,可以往里面添加数据,QGIS也有这种功能,且QGIS更容易被破解安装、其中所能安装的智能插件更多,但QGIS的功能较之于ArgGIS来说更弱,只能识别数据较简单分明的地图,一旦数据过繁,就可能识别不全,故在现在的研究中,ArgGIS的应用率更高。

第二部分——简单平面图的制作。新建ArcMap文件,导入数据,在文件夹中的地图文档属性中根据需要修改默认地理数据库、标题名称等,设置坐标系,导入新数据,在ArcToolbox中的转换工具中选择“表转Excel”,根据需要选择“输入表”和“输出Excel文件”,点击“确定”。在数据图层中右击,点击“连接和关联”,进行与图表的连接。可在图层属性中修改标注字段,调整文字大小,也可按需求对其进行分级。最后插入指北针、图例、经纬网等。视图中,将所有要素都选中,右击,选择“组”,调整位置,添加标题,最后导出地图即可。

在王老师的悉心指导下,我们对ArcGIS的基础有了更扎实的认识。

本次学习活动圆满结束,期待下一次活动的举行!

(文/2306 杨晶晶)

春秋读书会人类文明史小组举办2025年下半年第二次读书活动

2025年9月21日晚上6:30,历史与旅游文化学院春秋读书会人类文明史小组在王宝龙老师的带领下于5105教室开展了2025年下半年第二次读书活动。本次阅读的主要内容是《全球通史》的第七章和第八章。

首先,金文韬同学围绕第七章《中华文明》的内容,旁征博引,分享了他的见解,他不仅辨析了西方“征服王朝”理论及“新清史”学派观点在中国史研究中的适用性与局限,还探讨了从春秋战国社会变革、孔子思想的辩证评价,到汉匈战争中弓弩技术的作用、秦汉官僚体系“爵本位”向“官本位”的演变等一系列内部发展,最后延伸至中西史学共同出现的从政治史迈向多视角、跨学科的研究转向。

接着,郭居东同学就第八章《古典文明的终结》分享了他的阅读心得体会。他聚焦古典文明终结,指出其衰落源于技术停滞、奴隶制削弱生产力、军政机构过度扩张拖垮经济。3-6世纪欧亚遭蛮族入侵,西罗马帝国476年灭亡,日耳曼的制度、文化成为西方新文明基础,后续加洛林王朝瓦解后西欧再陷混乱。从唯物史观看,生产力与生产关系的矛盾是文明终结的根本原因,蛮族入侵仅为外因。西方因奴隶制瓦解、封建制建立实现转型,东方因条件不同维持旧文明,西方的这一独特性成为世界历史转折点。

最后,王老师主要谈了中西围绕国家治理所呈现的不同历史脉络:中国历代王朝在国家治理上的更迭与发展,确实是一个不断吸取前朝教训、解决积弊、推行新策的动态过程,展现了中华文明“守正创新”的特质。这与所谓“中国历史长期停滞”的观点完全不同。比如秦朝吸取了周朝后期分封制导致诸侯割据的教训,彻底废除分封,全面推行郡县制,建立了中国历史上第一个中央集权的统一国家。西汉吸取秦亡教训,汉初推行休养生息政策,轻徭薄赋。隋唐结束了长期分裂,重建大一统。安史之乱后,藩镇割据、财政困难。北宋吸取唐末五代藩镇割据、武将跋扈的教训,大力强化中央集权,推行“强干弱枝”“重文抑武”政策。因而有了后来范仲淹和王安石的变法,他们力图从经济、军事、教育等多方面进行革新,虽最终未能成功,但其许多理念对后世仍有启示。

与中国历史发展脉络迥然不同的欧洲,其国家治理演进具有鲜明特点,它缺乏单一的“改朝换代”式线性替代,其进程呈现出多元性、竞争性、渐进性和叠加性的特点。欧洲历史并非围绕“解决前朝核心弊端”的单一主线线性发展,而是更多表现为在多元力量竞争(王权、贵族、教会、城市资产阶级)、外部战争压力和内部思想变革的共同作用下,各种治理理念、制度和实践的不断尝试、碰撞、调试和演进,其结果是形成了一个既充满张力又具有强大适应性和创新能力的复杂体系。

本次读书会圆满结束,期待下一次活动的举行!

(文/2307 段佳秀)

春秋读书会东亚组举办2025年下半年第二次读书活动

2025年9月21日19:00,历史与旅游文化学院春秋读书会东亚组在郭小鹏老师的带领下于线下开展了2025年下半年第二次读书活动。本次读书会主要阅读了《东京百年史》的第一章《终结与开端》的前半部分。

本书一开始便从上卷的结局——导致下町乃至江户文化遭到毁灭的关东大地震写起。每年从春季2月初算起,9月2日便是日本传统的“两百十日”——这个时节既有五谷丰登的盼头,更因台风频发、易毁收成,让社会早早弥漫着不祥之感。但1923年的灾难并未遵循这一规律,反而提前一天,在9月1日突袭而来。当日清晨,天气温暖而沉闷,聒噪的蝉鸣与阵阵强风交织,低气压笼罩着关东平原南部;直至11点雨停后不久,强震便骤然袭击了这片区域,江户城首当其冲。

值得注意的是,江户城并未因地震直接陷入绝境,后续蔓延的火灾才是毁灭性的核心力量,且灾难精准重创了东京的文化心脏——下町。地震与火灾带来的最直接悲剧,是大量人员伤亡,最惨烈的是隅田川东岸被服厂空地,地震后火旋风席卷此处,3万名下町避难者被烧成灰烬。江户城中仅西面“山之手”的牛込区未遭火灾,以“下町”为主的六个城区建筑遭到严重损毁。在这次地震和火灾中,虽然有着现代化设计的帝国饭店因类似“防震火山岩地基”的优势幸存,但是其他的传统日本建筑如三越百货日本桥店、凌云阁、老新桥站未能挺过这次灾难。

这场地震还对当时的日本社会造成了深刻冲击,不仅有“西方国家用地震机器拿日本做实验”的谣言被流传开来,还发生了对朝鲜人的迫害暴力事件,连警察呼吁公众注意井水安全的表态,都被指煽动对朝鲜人的敌意。更值得深思的是,日本政府推行戒严,目的并非保护朝鲜人,而是担心迫害事件被西方媒体报道,有损国家颜面。这是天灾后的人祸,也是日本历史的污点之一。

地震对江户城造成的最大损失便是江户文化的中心——下町完全被毁了。下町最初为填海形成的平民区,以日本桥为中心,涵盖日本桥区、京桥区及神田区、下谷区平原部分,其范围模糊,明治后隅田川东岸逐渐被纳入。商人和工匠在此聚集,使其成为江户城活力的核心源泉,也孕育了独特的江户文化。

在这里土生土长的下町人——“江户之子”具有保守、排他、自命不凡的特点,这种独特的群体性格也是江户文化的鲜明印记。不过,早在地震前,随着西方新事物与文化的涌入,富人已陆续从下町的核心日本桥迁出,“江户之子”也随之逐渐离散;地震则进一步加速了这一进程,他们纷纷向西、向南迁移,四散各地。

与此同时,东京的城市发展方向转向“山之手”、郊区及银座等新区域,这也标志着以江户文化为核心的“旧东京”正式落幕,以新城市格局为特征的“新东京”就此拉开序幕。

作者采用倒序的方式,从东京的下町地区毁于关东大地震写起,追溯下町文化产生的江户时代。

本次读书会圆满结束,期待下次活动的开展!

(文/2306 刘炳炽)