春秋读书会山西历史文化探寻小组举办2025年下半年第四次读书活动

2025年9月23日20:30,历史与旅游文化学院春秋读书会山西历史文化探寻小组在刘宝峰老师的带领下于学院楼阅览室开展了2025年下半年第四次读书活动,并邀请了24级卓越班王家玮、王雨乐、廖玟晶、张静娜、牛渊、张馨娟、赵宸韵等同学。本次阅读书目为《三晋石刻大全(大同市浑源县卷)》中的《重修古北岳庙碑》。

读书会伊始,刘宝峰老师先针对同学们提出的相关问题进行了答疑,指出“宗教一般会通过特定仪式来拉近与人民之间的距离”,并就“献戏”仪式进行了详实的解释。随后带领同学们阅读了《三晋石刻大全(大同市浑源县卷)》中的《重修古北岳庙碑》,将大家引入了对北岳信仰的探究中。在阅读学习中,刘宝峰老师为大家讲解了先民奉山为神的基本原理,并特地强调了要从自然属性出发进行思考,旁征博引,妙趣横生;接着详细阐述了“五岳信仰”与“正统观念”之间的深厚关联,讨论了“五岳祭祀象征国家统一”,并对“五行说”“淫祀”等专业概念进行了扩展研读;最后针对“望秩”“秋淫”等疑难名词进行了学习探析,还对“异体字”进行了相关辨析。

通过此次讲解,不仅加深了同学们对北岳信仰的理解,更以北岳信仰为切入点,对同学们的“读碑录文”能力提出了培养要求,激发了同学们对于中国民间信仰与民俗学整体精神的思考,为后续的山西历史文化研究与田野调查奠定了坚实的基础,使同学们受益良多。

期待下一次读书活动!

(文/2401 刘欣彤)

春秋读书会左传组举办2025年下半年第三次读书活动

2025年9月27日9:00,历史与旅游文化学院春秋读书会左传组在谢耀亭老师的带领下于晋学研究所开展了2025年下半年第三次读书活动。

本次读书会围绕隐公时期关键历史事件,首先梳理了周王室与宋国相关史实:武氏之子前来求取助葬财物,核心缘由是当时周王尚未下葬,这一细节体现了春秋时期的丧葬礼仪与诸侯对王室的相关礼制义务。关于宋国,结合《史记·宋世家》与《十二诸侯年表》记载,明确宋穆公于周平王四十三年(公元前728年)即位的背景,以及宋宣公“父死子继,兄死弟及”的让位逻辑——宋宣公病重时舍弃太子与夷,传位给弟弟和(即宋穆公),宋穆公即位后又嘱托大司马孔父尊奉与夷主持国家事务,还让公子冯迁居郑国以避嫌,最终宋穆公去世后宋殇公顺利即位。期间还结合《说文解字》《晏子春秋》《淮南子·修务训》等文献,解读“务”字“在事情上很急切”的含义,印证宋穆公对“发扬先君美德”的重视;引用《商颂》“殷受命咸宜,百禄是荷”,说明宋国作为殷商后代,其“兄终弟及”的君位传承符合当时道义,同时纠正杜预注释中将诗句与殷汤、武王关联的偏差,明确“百禄是荷”为“荷百禄”的倒装,“荷”读去声,表“负荷”之意。

随后,活动探讨了齐国、郑国与卫国的历史事件与文化细节。冬季时,齐、郑两国在石门会盟,此次会盟是为“重温卢地盟约”,“寻”即“重温”,“寻盟”是春秋时期重修旧好的常用表述,卢地盟约早于《春秋》记载,其位置据杨守勳《纪要》在今山东省长清县西南二十五里;而郑伯的车在济水倾覆,“僨”表“仆倒”,济水作为古代四渎之一,现河道已变,据《读史方舆纪要》,当时济水对应今长清县西南的大清河,但事件记载中“十二月庚戌日”存在日期误差,杜预注释称“车倾因大风”,也被指出有浮夸之嫌。

在卫国历史部分,重点解读卫庄公的婚姻与卫国贵族命名制度。卫庄公娶齐国太子东宫得臣之妹庄姜(齐庄公嫡女、齐僖公姊妹),因庄姜美丽无子女,卫国人创作《诗经·卫风·硕人》相赠,结合郑玄对“赋”字的解读,明确此处“赋”为“创作”之意,与闵公二年“郑人为之赋《清人》”同义。卫庄公又娶陈国厉媯,厉媯生子孝伯早逝,其妹戴媯生下桓公,由庄姜抚养为己子。期间还梳理春秋时期女子七种主要命名方式,如庄姜、宣姜属“丈夫谥号+母家姓”,齐姜属“本国国名+母家姓”,厉妫属“去世后谥号+母家姓”,周王之女统称“王姬”等,同时指出《卫世家》中“立完为太子”“完母死”的记载与《左传》不符,纠正其偏差。此外,还分析了公子州吁(卫庄公宠妾之子)的相关情况:州吁受宠好兵,庄姜厌恶他,卫国大夫石碏劝谏时提出“教子女以义方,防骄奢淫泆”,还总结“贱妨贵、少陵长、远间亲、新间旧、小加大、淫破义”六种“逆”与“君义、臣行、父慈、子孝、兄爱、弟敬”六种“顺”,强调“去顺效逆”会加速灾祸,期间结合《论语·公冶长》《尚书·酒诰》等文献,解读“加”“泆”等字含义,印证石碏劝谏的合理性。

期待下一次读书活动!

(文/2401 曹玥阳)

春秋读书会军事智慧读书小组举办2025年下半年第一次读书活动

2025年9月27日上午,历史与旅游文化学院春秋读书会军事智慧读书小组在张明老师的带领下于南区3101教室举行2025年下半年第一次读书活动。

本次活动聚焦两大核心目标:一是通过对比汉语与英语的语言差异,拆解英语学习逻辑,助力学员提升英语能力;二是深入探讨毛泽东军事大智慧的实践运用:反连环战,为学生研究毛泽东军事智慧提供具象化案例支撑。

为精准达成上述目标,进一步加深学生对中英文区别的认知,以及对中国毛泽东军事思想与美军军事智慧进行比较,张明老师特别推荐并介绍了两本核心参考书目。其中,中国军事智慧方面以《毛泽东军事文集》(第5卷,军事科学出版社、中央文献出版社1993年第一版)为依托;美军军事智慧则参考Chester W. Nimitz与E. B. Potter所著《The Great Sea War: The Story of Naval Action In World War II》(纽约BRSMHALL HOUSE出版社1960年版,汉译本为C. W. 尼米兹、E. B. 波特:《大海战:第二次世界大战海战史》,海洋出版社1987年版),通过典籍对照为中美军事智慧的差异化解读奠定基础。

在讨论中张明老师结合著作内容与经典战役展开解析:《毛泽东军事文集》中体现的反连环战思想,彰显了“谋全局、善破局”的战略大智慧,如辽沈战役、平津战役、淮海战役、渡江战役、衡宝战役、广西战役大西南战役、兰州战役等战役都体现了以巧、以弱、以最小代价制胜的超越常规大思维的超越性大系统思维的大智慧。张老师指出反连环战的关键:一是其不意的战略性无形隐蔽穿插的暗仗;二是致于人的引蛇出洞的反调动于立足未稳的运动中歼灭敌人;三是战略或战役的反方向的战略或战役力量的出其不意的反连环协同、反心理的预反制或包围的部署。再如土城战役中,毛泽东在敌军合围前果断调整部署、西渡赤水河的决策,展现了“打第一仗即想最后一仗”的深远考量;而《大海战:第二次世界大战海战史》记载的太平洋战争中尼米兹指挥的历次战役,如瓜纳尔卡纳尔战役、吉尔伯特战役、马绍尔群岛战役、塞班岛战役、关岛战役、硫磺岛战役、冲绳战役等缺乏毛泽东反连环战的大智慧,所以每次战役都是惨胜。

读书会尾声,张明老师对活动进行总结。他强调,本次读书会不仅是军事智慧与语言学习的跨界融合,更是引导学生用“对比思维”和“实践视角”看待知识的一次尝试。让学生在典籍研读中提升专业素养,在多元探索中拓宽认知边界。

本次活动的举办,为军事智慧小组本学期的活动拉开了扎实序幕,也为学生搭建了理论联系实际的学习平台,得到了参与师生的一致认可。

期待下一次读书活动!

(文/2403 刘懿莹)

春秋读书会人类文明史小组举办2025年下半年第三次读书活动

2025年9月27日18:30,历史与旅游文化学院春秋读书会人类文明史小组在王宝龙老师的带领下于5103教室顺利开展2025年下半年第三次读书活动。

本次活动围绕《全球通史》第九章和第十章的内容展开,同学们就中古时期亚欧大陆的整体化进程展开了深入交流与讨论,王老师为同学提出的问题进行一一解答,并联系现实启发同学们进一步思考。

活动伊始,首先由两位同学分别为我们分享《全球通史》的第九章和第十章的阅读心得与思考启发。王艺卓同学从技术、贸易、宗教、文化四个维度出发,系统阐述了中古时期亚欧大陆的整体化趋势。她指出了阿拉伯在促进亚欧大陆整体化上的重要作用,在航海技术上的创新促进了远距离海航事业的发展等。同时也强调了蒙古帝国在整体化进程中发挥了不可忽视了作用。

李晨雨同学为大家梳理了伊斯兰教的创立与发展过程以及阿拉伯帝国的崛起和衰落过程,并对伊斯兰教与西方宗教的差异提出自己的启发和思考,就穆斯林政治和宗教的关系阐述了自己的思考,引发了同学们的激烈讨论。

王老师在两位同学汇报的基础上,强调了中古时期阿拉伯帝国、蒙古帝国和明代郑和下西洋是推动亚欧大陆从相对隔离走向初步整体化的重要力量这一史实。阿拉伯帝国、蒙古帝国和郑和下西洋,通过不同的方式和维度,从陆地与海洋、战争与和平、商业与外交等不同路径,极大地推动了亚欧大陆的整体化进程。阿拉伯人以文化融合和商业网络见长,成为了沟通东西的文明使者;蒙古人凭借军事征服和制度创新,首次在短时间内整合了欧亚大陆,其统治极大地便利了东西方的人员、技术和物质交流;郑和的远航在人类文明交流史和全球史上的里程碑意义,郑和船队的远航首次全面贯通了陆上丝绸之路与海上丝绸之路,这一壮举使得古代东西方交往的重心发生了历史性转折,从长期依赖亚欧大陆的陆路通道,开始向海洋转移。因此,郑和下西洋成为15世纪是全球“海洋世纪”的开端的标志性事件,为后来经济全球化的萌芽奠定了重要基础,并拉开了全球史的序幕。上述实践使得技术、作物、思想、艺术形式以前所未有的规模和速度传播,为世界成为一个更紧密联系的整体奠定了基础。这充分表明,在世界从分散走向整体的过程中,东方各民族也作出了极其重要贡献。

王老师还指出,第九章标题中的“中世纪”这一术语所具有的强烈欧洲中心主义色彩。“中世纪”是一个纯粹源于欧洲历史经验的概念,是基于欧洲(特别是西欧)历史轨迹的划分(古典-中世纪-现代),并不具备全球普适性。将这套分期框架生硬地套用于其他文明(如中国、印度、伊斯兰世界),简化了历史的复杂性,模糊了不同文明的独特性,也扭曲和遮蔽东方诸文明自身的发展逻辑与历史进程。

本次读书会现场气氛活跃,讨论热烈,期待下一次读书活动!

(文/2307 段佳秀)

春秋读书会民国史组举办2025年下半年第二次读书活动

2025年9月27日19:00,历史与旅游文化学院春秋读书会民国史组在南区1号楼1105教室开展了2025年下半年第二次读书活动,此次读书会由上官定一老师带领学生阅读《中华民国史》第二卷下册中的第八章内容。

会议伊始,上官老师对本次读书内容进行导读,对书中重点内容展开讲解和讨论,并提出本次读书应当讨论的几个问题:孙黄分歧、怎样对民国人物进行评价、进行评价的基本原则。之后,同学们积极讨论,上官老师在会中逐一分析。

革命党内部对“二次革命”战争失败的原因有不同看法,孙黄各执一词,在是否要重新组党的问题上,意见也截然相反,因此对于政治形势的看法,及斗争所采取的战略也出现了严重分歧。孙中山认为“二次革命”的失败是革命党主观方面的失败,认为袁世凯表面气焰嚣张,实际上危机四伏,革命失败是因为革命党自身的准备不足;而黄兴认为“二次革命”的失败是革命党客观方面的失败,认为袁世凯依恃重兵,且得到进步党的支持、正值盛时,他强调“非有社会真切之要求,决不轻言国事”。孙黄两派各持己见,终于由思想上的分歧导致组织上的分化,孙中山坚持自己的主张,重组中华革命党,黄兴等人不愿意加入,随后成立了欧事研究会。

领袖性格的不同使两个组织采取了不同的活动形式。孙中山乐观自信自傲,纵使有形势造成的不得已,但这样的态度促使中华革命党活动形式为少数精锐举行的激进活动,没有得到广泛的动员,而其具有会党性质的誓约与资产阶级组织原则相比明显退步,失去了理想主义色彩,阻碍了组织的扩大。黄兴性格隐忍,重视宣传,欧事研究会创办的《甲寅》,在民初思想文化界扮演了重要角色。

在讨论怎样对民国人物作出客观评价问题时,上官老师以袁世凯为例,聚焦于他具有争议的数个问题。如出卖维新派问题、剿办山东直隶地区义和团问题、“篡夺”辛亥革命胜利果实问题、刺杀宋教仁问题、签约二十一条问题、帝制自为问题。通过多则材料的呈现以及引述不同专家学者的观点,引导同学们进行讨论,然后对上述问题进行总结,认为初六晚袁对谋反一事的和盘托出,只是加剧政变了的剧烈程度,在此之前西太后已然颁布懿旨,严惩维新派众人;义和团爆发原因是灾荒而非反帝,运动的主体是灾民,其创办之初即带有烧杀抢掠性质、是为“匪患”,作为清官员的袁世凯率兵镇压理所应当;孙中山无论声名还是威望在当时都不及袁世凯,对民初的政局与形势更是收拾不来,“让贤”一事众望所归;袁在签订二十一条问题上,面对主权绝不让步,只签订了“民四条约”;袁世凯是有限的民主共和者,孙在无奈的让位前要求袁世凯迁都南京、接受两权并重的《中华民国临时约法》,袁世凯就任大总统后因理政效率低下,要求增修宪法、扩大总统职权,却被国会束之高阁、置之不理,因而扶持政治会议代替国会立宪。

那么评价民初人物的基本原则有哪些呢?

上官老师指出,评价民初人物首要应关注民国是清王朝向中华人民共和国过渡的一个阶段,历史的主题是反帝反封建,要站在民族独立与国家富强的角度进行评价,然后讲述了评价民初历史人物的几个原则:

1、历史前进的观点和历史发展的观点。顺应历史前进的人物、推动历史前进的人物,在历史上的评价,一般来说,应该是正面的,应该是肯定的。由于民国时期是历史的过渡时期,本身存在着曲折性、反复性,有的曾经起过推动历史前进作用的人,在某个时期又起过相反的作用。在评价这样的历史人物时,就要分析这个人是推动历史前进的作用大呢,还是拉历史后退的作用更大些。如果推动历史前进的作用更大些,我们就要基本上肯定他;如果拉历史后退的作用更大些,我们就要基本上作出否定的评价。人物在推动历史进步的作用与拉扯历史后退的作用孰大?由于民国历史的复杂曲折,在必要时刻也可对人物的不同时期进行分阶段评价。

2、历史联系的观点。即把握历史事实的全部总和,从全部总和的认识中联系具体的事实。用今天的话说,就是建立宏观与微观的联系。任何一个个别事实都可以建立某种观点,如果这个个别事实不与历史的全部总和相联系,那样的个别事实是没有价值的。这就是说,评价民国历史人物,要拿他一生的主要业绩与历史发展的总趋势连接起来。符合这个历史总趋势的就要肯定,不符合这个历史总趋势的就要否定。总之,要做出具体分析。

3、阶级分析方法。阶级分析最重要的是要说明两点:一是在切实把握研究对象的出身、教育、思想及其生平活动的基础上,把人物放到当时社会结构中的适当位置上,呈现出它是属于统治阶级、压迫阶级,还是属于被统治阶级、被压迫阶级;二是在全面把握研究对象的基础上,明确了解当时社会发展的基本趋势,从而判断这个人物是属于推动社会进步的力量,还是阻碍社会进步的力量。在这一方法下,要分清旧民主革命与新民主主义革命,有些人物支持旧民主革命而反对新民主主义革命,面对这样的情况应具体问题具体分析。

4、要注意历史人物活动的背景。在一定意义上可以说,人,是他的生存环境的产物,包括自然环境和人文历史环境。所以在评价人物是要注意其所处的时代及地域历史背景。一个人成长的第一个既定环境就是家族与家庭,社会发展程度越低,社会公共教育发展的程度越低,家族和家庭环境对一个人的影响越大。一个人所受教育,与他一生的思想、事业关系甚大。我们研究一个历史人物,不可不注意他的教育背景。

5、准确把握住人物一生的追求。一个人一生的追求是贯通一个人一生思想、活动的中心,没有这个中心,就像没有灵魂一样:有了它,就是一个有灵魂的人,一个生动、鲜活的人。

6、关注重要的人际关系。一个人的思想的形成、其事业的成败利钝,都和他的人际交往有重大关系。胡适的一生是最好的例证。

7、突出重大史实,做必要的心理分析。研究一个人物,要突出他一生中至关重要的一些大事,这是很自然的,不会有异议的。所谓大事,因个人具体情况不同,所处历史地位不同,不可同日而语。有些大事可能是关乎整个国家民族的,有的只关乎一个地区、一个小社会,甚或只涉及一个具体单位、一个团体。但不管哪种情形,此事件对于研究对象而言,必定是对其思想、事业产生重大影响者,否则不足以称为大事。

一个人面临重大事件的时候,往往需要做出抉择,有的是政治的抉择,有的是事业方向的抉择,有的是关乎身家命运的抉择。而一个人在做重大抉择的时候,一定会有一个很深刻、很复杂的心理过程。正因为如此,所以我强调必须抓住这些重大史实,并做必要的心理分析,以便呈现出历史人物的真实面貌。

上官老师以孙中山、康有为、梁启超、胡适等历史人物为例,解释了应关注历史人物生活的背景,不忽视人物家族、家庭、教育背景,了解人物的毕生目标与追求、重要的人际关系,突出重大事件、作必要的心理分析等理论。

导读之后,上官老师继续与同学们进行了深入的谈论交流,此次读书会圆满结束,期待下次读书会的开展!

(文/2304 王卓赟)

春秋读书会佛教史组举办2025年下半年第二次读书活动

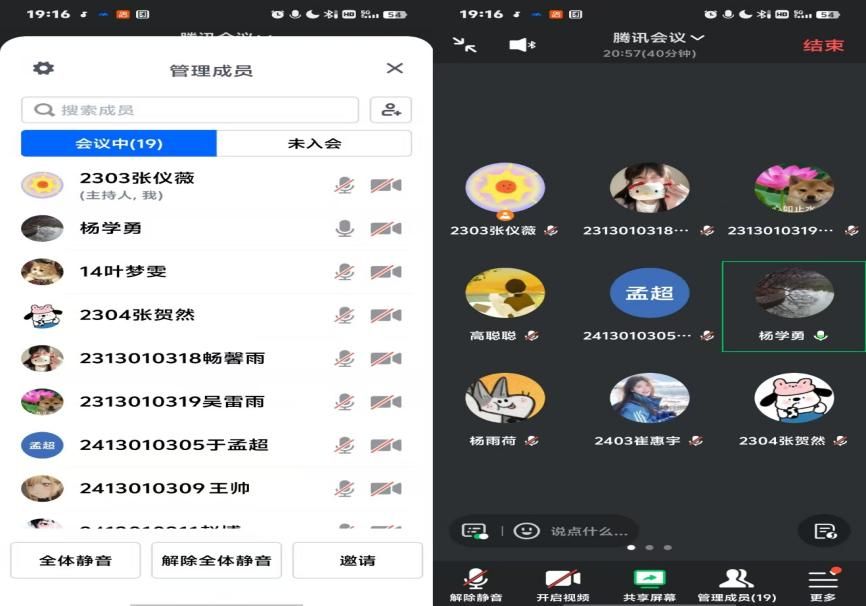

2025年9月27日19:00,历史与旅游文化学院春秋读书会佛教史组在杨学勇老师的带领下于线上开展了2025年下半年第二次读书活动。

在本次读书会中,杨学勇老师带领大家继续阅读《续高僧传》卷第二十一,本次阅读主要涉及释惠芳、释法向、释道信等僧人的传记。

释惠方,俗姓赵,冀州信都来强人。七八岁萌出俗念,九岁入苏门淋落泉寺,修“九次十想”法,心性出众。隋时应召住西京寺院,虽受厚待仍念山林。大业六年辞归旧寺,隋末避乱汲郡隆善寺。唐初率弟子重修旧寺,使建筑一新。他修行有感,曾因沙弥偷听佛法,空中现警示之声。贞观二十一年冬初,释惠方圆寂,享年九十三。圆寂前异香萦绕岩室三日,逝后葬于州北十里圆冈之南。

本卷最后杨老师带领我们学习了道宣作的“论”,我们了解到本卷虽然主要讲的是习禅篇,但与十八卷“神通”类似,习禅较少,神通较多,同时,我们也可从“论”中了解到,本书流行版本形成的时间。

本次读书活动圆满完成,期待下一次读书会!

(文/2303 张仪薇)

春秋读书会山西通史组举办2025年下半年第一次读书活动

2025年9月27日20:30,历史与旅游文化学院春秋读书会山西通史组在李子君老师的带领下于学院楼资料室开展了2025年下半年第一次读书活动。本次读书会是为庆祝中华人民共和国成立76周年暨反法西斯战争胜利80周年开展的一次专题活动,主要是讨论了山西在抗战中相关的历史事件。

首先,李老师指出,从日军制造“七七事变”开始,就是想用“速战速决”的方针,企图在短时间内占领华北地区,进而征服整个中国。但是想要占领整个华北地区,山西是不可绕过的一环。从地理位置上看,山西是华北地区的战略要地,控制山西就相当于掌握了华北战场的主动权。在山西经过一系列战争之后,例如大同会战、太原会战、忻口战役等,国民党正面军队节节败退;而在敌后,八路军根据山西的复杂地形,开辟出了敌后抗日根据地。

同时,李老师结合自己的研究成果,扩充书本上的内容,指出中国共产党分片占山据险,开辟的第一个革命根据地正是以山西五台山为中心建立的晋察冀敌后抗日根据地,同时五台山的僧人也是为抗战贡献了一份自己的力量,恰恰证明了毛泽东主席提出的“全民族抗战的”正确性与必然性。正面战场和敌后战场的相互配合极大的消耗了日军,也是促使日军提出“以战养战,以华制华”战略的因素之一。

并且,我们也了解了我党为何能在山西开展游击战的几个重要原因:第一,山西是中日在华北争夺的战略要地。日军一系列战略部署的实施,根本在于对山西的占领。中国军队要保卫平、津,保卫华北,也必须以山西为基地,才能对侵入华北平原的日军侧背造成严重威胁。第二,在自然条件方面,山西地处黄土高原,山岳纵横,又与冀、察、绥、陕、豫等省相连,且位置适中,便于相互策应和向外发展。第三,在社会条件方面,共产党与阎锡山建立了以牺盟会为组织的特殊形式的抗日统一战线,逐渐在山西造成了抗日救国的政治形势。又有山西新军的建立和第二战区民族革命战争战地总动员委员会(以下简称"战动总会")的成立。第四,山西有着光荣的革命传统和较好的群众基础。山西是建立中共组织较早的省份之一,曾在党组织领导下多次开展农民运动、学生运动、士兵运动,再加上1936年红军东征抗日的积极影响,因此,山西人民为保家卫国凝聚着英勇顽强的力量。

在本次读书会中,老师与我们进行了深入交流,本次读书会圆满结束,期待下次读书会的开展!

(文/2406 支晓钰)

春秋读书会东亚组举办2025年下半年第三次读书活动

2025年9月28日19:00,历史与旅游文化学院春秋读书会东亚组在郭小鹏老师的带领下于线下开展了2025年下半年第三次读书活动。本次读书会的主要内容是《东京百年史》第一章《终结与开端》的中段部分。本部分主要由东京大地震之后“山之手”地区经济文化产业的兴起一路讲至从游廓花街这一重要组成部分延伸出的“江户文化”。

鉴于本书比一般的通史类作品更偏重于分散的、散文式的叙述,因此各章中的各部分关联并不非常密切,大体包括了“山之手”地区的兴盛、时人的批判、幕末广泛的排外情绪、幕府时期江户的基本情况、利与弊,引到“江户文化”的产生和对其不同侧面的评述。

本书不同于一般的通史类作品,更像是历史散文,读起来并不呆板,但对于读者而言,想要清晰把握逻辑脉络并不容易,因此老师提醒同学们读书时要做好笔记。本次阅读内容大致包括:东京在大地震前后城市变迁、江户文化的兴衰及其社会结构的演变,揭示了现代化进程中传统与创新之间的冲突与融合。

首先,作者从“山之手”地区的兴盛讲起,由于其地理位置的优越,大部分免于东京大地震及火灾的影响,因此大量的工业区从旧的市中心挪向当时范围界定的“郊区”,也使得“山之手”地区的工业占比扩大。工业带来了更多人口输入,由此与之对应的消费场所——尤其是寻欢作乐场所一并兴盛起来,然而新兴的花街柳巷在繁盛的同时也失去了旧的“江户气息”,由此引入永井荷风的观点和评价,借以引出“江户文化是什么”的主题。

首先,关东大地震使得东京城市空间发生变化。幕府时期的江户城比现在的东京小得多。并且江户是幕府的政治中心,而不是经济中心,下町的民众为庞大武士阶级提供商品和服务。大地震后,“山之手”地区未像下町那样遭受严重破坏,郊区受损更小,许多后来被并入市区。然而,“山之手”的新兴娱乐场所虽繁荣,永井荷风认为其失去了旧的“江户气息”。

以作者的观点来看,江户(也就是现在的东京)是一个人为缔造的、以政治作用为核心的首都,而并不是经济中心,是由于它的政治属性才吸引了大量的经济文化产业聚集。而正因为这样,在幕末时期,幕府的统治遭遇危机时,江户市民的排外情绪便高涨起来,政治核心城市的一大缺陷就是政权更迭会极大影响当地社会的稳定性,集中出现的排外暴力事件不仅体现了幕末政权的动摇,还反映出幕府时期江户文化的保守。在这里作者利用了倒叙,先提出幕末时期江户居民的排外,紧接着叙述江户城在幕府时期的情况。

接着,作者借助中国传统时间观念,将镜头拉回上一个干支周期的幕末时期。文章介绍了江户时代的背景和社会结构,分析了江户城的人口和阶级构成,社会等级森严。江户市民文化发达,如戏法、杂技、弹唱等表演,此外还有浮世绘、大和绘等艺术。绘画中表现的江户城一派欣欣向荣,充满热闹非凡的欢快气息,实际上的底层人民只能居住在狭小的巷子里,忍受恶劣的公共卫生环境、人为灾害和传染病。

幕府时期的江户城比现在的东京小得多,城内的居民具有鲜明的阶级划分,等级森严,贫富差距巨大,人地矛盾突出,即使大量市井文化所孕育的绘画艺术——如浮世绘、大和绘中表现的江户城一派欣欣向荣,充满热闹非凡的欢快气息,实际上的底层人民只能居住在狭小的巷子里,忍受恶劣的公共卫生环境、人为灾害和传染病。因此到东京大地震和大火灾来临,一些中上层人士和免于灾难的下层民众对此等灾难却并不完全恐惧,甚至为之欢欣,认为老江户城应该有个新面貌——这种情感在二战后仍有体现,或许还从一定程度上揭示了大和民族的民族性格。

紧接着,作者开始正式阐述江户文化,由上面一系列的叙述得出,江户文化的底色即为颓废保守,甚至以游廓花街为核心,但也并不像明治维新后所摒弃的那样一无是处,甚至可以与平安时代高雅的宫廷文化相提并论。江户文化的核心是戏剧性与表演性,而吉原作为核心的寻欢作乐场所,顺理成章地让这种表演性大于情色性的文化在此扎根。包括去往吉原的交通方式、吉原周边丰富的戏棚与歌舞伎表演、甚至游女们接客前的旖旎,共同构成了以吉原为核心的江户文化“戏剧性与表演性”的来源。以至于幕府的“节俭令”反而使这种不受身份束缚的文化愈发聚集,最终兴盛于整个江户时代。

随后,作者以一种矛盾的心态分析了明治维新后现代化进程中传统与创新之间的冲突与融合。明治维新带来了工业化与现代化,工业化产生了煤烟污染等新的丑陋现象,但同时也解救了人们免于过去的恐惧,如严酷刑罚和传染病。新宪法颁布使市民摆脱了因身份低微而受歧视的屈辱,精神上获得解放。谷崎润一郎对关东大地震的态度也体现出这种矛盾心态,他对遭遇地震的人民感到不幸,但对旧城毁灭感到欣喜,憧憬新城的自由发展。

总而言之,江户文化的形成是多方面因素共同导致的结果,其最重要的原因就是幕府时期保守压抑的氛围和等级森严的阶级制度,即使其底色为颓废堕落,仍然在今天有着积极的意义,也从另一个侧面展示了大和民族的民族性格。

然而,现代化也导致江户文化的衰退。江户文化的核心在于戏剧性和表演性,如茶道和花街游廓。江户文化的神韵无法直接传承,其精髓在于将多种元素交织成短暂的完美体验。平安时代的文学作品优雅高雅,但江户市民文化同样重视品位,只是表现形式不同。明治维新后的现代化进程改变了江户的城市面貌,古老运河和河流网逐渐消失,后者曾是江户居民出行的重要交通线路。江户从一个封闭的封建城市转变为现代国家的政治中心,引领了“文明开化”的风气。

本次读书会圆满结束,期待下次活动的开展!

(文/2401 何佳宁)